El día final del último intento desesperado de Julian Assange para evitar su extradición a Estados Unidos terminó este miércoles en el Tribunal Superior de Londres sin una decisión de parte de los los dos magistrados/as a cargo de la vista. Una de ellas, Dame Victoria Sharpe dijo: «nos reservaremos nuestra decisión» y no especificó un plazo para hacerla pública.

En espera del mismo, reproducimos la crónica de una visita del periodista Charles Glass a Julian Assange, en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, publicada originalmente por el periódico The Nation, l pasado 2 de enero.

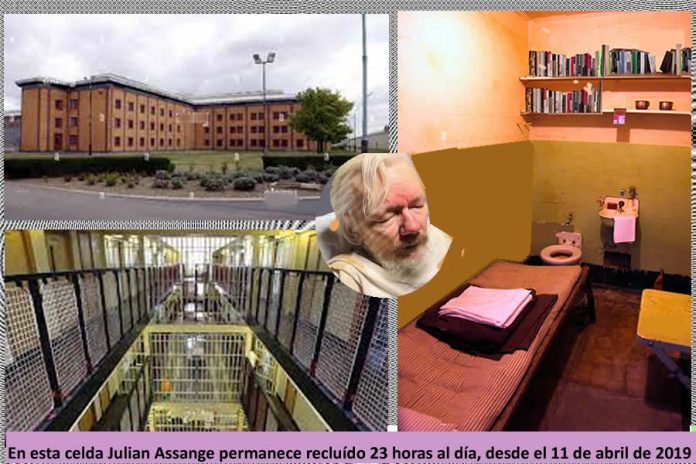

En ella se aprecian las inhumanas condiciones en que vive Julian Assange desde el 11 de abril de 2019, ocasión en que fue entregado a la policía por orden del mil veces traidor, el ex presidente de Ecuador, Lenin Moreno, de nefasta memoria para la libertades de información y opinión a nivel histórico y global.

Tensa espera de la apelación final

Son las 14:30hs del miércoles 13 de diciembre cuando Julian Assange hace su entrada en el sector de visitantes de la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

Con su metro ochenta y ocho, su melena blanca y su barba bien recortada, el lanzador de alertas y fundador de WikiLeaks desentona en medio de la fila de prisioneros.

Frunciendo los ojos, escudriña la sala buscando un rostro familiar entre la multitud de esposas, hermanas, hijos y padres de detenidos. Lo espero en el lugar que me ha sido asignado, el punto D-3; un islote entre otros cuarenta similares, formado por una pequeña mesa baja y tres sillas acolchadas, dos azules y una roja, atornilladas a un parquet que recuerda el de una cancha de básquet.

Nuestras miradas se cruzan, nos acercamos y nos damos un abrazo. Hace seis años que no nos hemos visto. No puedo evitar decir: “Estás paliducho”. Con una sonrisa pícara que conozco bien, responde: “Se le llama la palidez del detenido”.

Desde que en junio de 2012 se refugió en la pequeña embajada de Ecuador en Londres, Julian no ha estado al aire libre –salvo durante un minuto cuando los policías lo echaron en su furgoneta–. Aquí, donde fue encerrado el 11 de abril de 2019, no se le deja ver la luz del día. Está encerrado en su celda veintitrés horas sobre veinticuatro, y su única hora de “paseo” tiene lugar entre cuatro paredes, bajo la mirada de los guardias.

Reglas son reglas

Llegué al lugar una hora y media más temprano tras un trayecto en tren y ómnibus. Las formalidades de registro y de seguridad comienzan en el centro de recibimiento de los visitantes, un edificio de una planta separado de la cárcel, tan lúgubre como una cantina de los años 1950 en una pintura de Edward Hopper: mesas de baja gama, sillas gastadas, luz tenue, hileras de boxes a lo largo de paredes vidriadas. Una mujer cálida que debe tener como yo, unos 72 años bien cumplidos, me propone tomar un café, ya que llegué antes.

Me dirijo a una kitchenette rudimentaria en la que un hombre vierte agua hirviendo sobre un fondo de café molido.

Veinte minutos después, se abre la puerta de una oficina contigua y comienza a formarse la fila para obtener los permisos para ingresar. Tres agentes en uniforme están sentadas detrás de una ventanilla alta. Cuando digo mi nombre, la mujer que tengo enfrente consulta su computadora: “¿Está aquí para el señor Assange?”.

Educada, casi amable, toma las huellas de mis dos índices y me indica que mire la cámara colocada encima de nuestras cabezas para la foto.

Al observar las tres obras encuadernadas que pretendo darle a Julian, me invita a presentárselas a su vecina. Además de mi último ensayo, Soldiers Don’t Go Mad –la historia de un hospital psiquiátrico para oficiales en estado de shock durante la Primera Guerra Mundial–, traje la nueva novela de Sebastian Faulks, The Seventh Son, así como Pegasus: The Story of the World’s Most Dangerous Spyware, una investigación de Laurent Richard y Sandrine Rigaud.

Mi interlocutora descubre la dedicatoria que escribí para Assange en la página del título de mi libro y me informa que será imposible entregárselo. “¿Por qué?” –la pregunta que no debe hacerse en una cárcel–.

Respuesta: las obras destinadas a los detenidos no deben tener ninguna inscripción. Protesto: no es un código secreto, es sólo mi firma en un libro que yo escribí. No importa. Es la regla. Me pide que vaya a esperar en la cafetería mientras averigua qué hacer con los otros dos volúmenes.

Mientras tanto, la fila de los visitantes creció. Los recién llegados son principalmente mujeres, algunas acompañadas de bebés o de niños de corta edad. Enseguida, la agente me vuelve a llamar y me informa que Assange no puede recibir ningún libro en tanto no haya retirado algunos de su celda. ¿Por qué razón?, “Riesgo de incendio”, responde de lo más seria.

Munido con mi permiso de ingreso, con una credencial que dice “Belmarsh, Cárcel de Su Majestad – Visitante social 2.199” alrededor del cuello, guardo los libros rechazados y el contenido de mis bolsillos en un casillero, conservando únicamente un poco de efectivo –las 25 libras (29 euros) autorizadas– para poder comprar algo para comer en el interior.

Luego me uno al séquito de visitantes y cruzamos un patio para llegar al edificio de la cárcel. Recién después de haber sido nuevamente controlados, revisados, pasados por rayos X y olfateados por un lindo golden retriver adiestrado para detectar drogas penetramos finalmente en la sala en que se llevan a cabo las visitas.

Régimen estrictamente punitivo

Henos aquí sentados cara a cara, Julian en una de las dos sillas azules, yo en la roja, bajo la mirada de las cámaras disimuladas en las esferas de vidrio del techo. No sabiendo muy bien cómo entrar en tema, le pregunto si quisiera tomar o comer algo mostrando el pequeño snack bar cercano. ¿Quisiera acompañarme para elegir lo que le gustaría? Imposible, me dice. Está prohibido.

Tomo entonces nota de su encargo –dos chocolatadas calientes, un sándwich de queso y pepinillos, un Snickers– y voy a esperar mi turno delante del stand manejado benéficamente por miembros de los Samaritanos de Bexley & Dartford. Ya no hay más sándwiches, anuncia el hombre detrás del mostrador. No me queda más que elegir entre una variedad de porquerías: papas fritas, barras de chocolates, gaseosas, muffins…

Cuando vuelvo a nuestra mesa con mi bandeja, me doy cuenta de que Julian cambió de silla. Las sillas azules están reservadas para los visitantes y un guardia le ordenó sentarse en donde corresponde. Le pregunto por qué sólo hay comida chatarra aquí. Sonríe: ¡Si viera lo que les dan a los detenidos por dos libras por día y por detenido! Avena para el desayuno, caldo para el almuerzo y no mucho más para la cena.

Julian se había imaginado que en la cárcel todos comían juntos en largas mesas, como en las películas.

En Belmarsh, los guardias empujan la comida al interior de las celdas y los detenidos comen solos. Resulta difícil hacerse amigos en estas condiciones.

Con la excepción de un señor mayor que ya pasó siete años detrás de estos barrotes, Julian, con sus cuatro años y medio, es el residente más antiguo. Me cuenta sobre los repetidos suicidios, uno de ellos ocurrido apenas la noche anterior.

Me disculpo por no tener libros para él: por lo que me dijeron habría superado su límite. Con aire divertido, me explica el resto de la historia. Los primeros meses, tenía derecho a cerca de una docena de libros. Luego el límite subió a quince. Siguió solicitando más. ¿Cuántos tiene hoy? “Doscientos treinta y dos”. Ahora sonrío yo. ¿Y qué pasó con la radio que con tanto esfuerzo logró obtener durante su primer año de encarcelamiento? La sigue teniendo, pero ya no anda: el enchufe está roto.

Según el reglamento, cada detenido tiene derecho a comprar una radio en el negocio de la cárcel, sin embargo, la dirección decía que no disponían de ninguna para Assange. Al enterarme, le hice llegar una radio, que me fue devuelta. Y después un libro describiendo cómo fabricar una, que también me fue devuelto.

Al cabo de algunos meses, acudí a la ayuda de uno de los más conocidos ex secuestrados británicos de Hezbollah. Este hombre declaró públicamente que el hecho de haber podido escuchar la BBC en una radio que sus captores le brindaron evitó que se volviera loco. Le rogué que le escribiera al director de la cárcel.

Si la prensa revelaba que Belmarsh privaba a Assange de un privilegio que ni siquiera Hezbollah les negaba a sus rehenes, causaría mala impresión. Así, Julian finalmente obtuvo su radio. ¿Querría que yo insista ante la administración para que la arreglen? No, me contesta, correría el riesgo de meterse inútilmente en problemas.

¿Cómo hace entonces para mantenerse actualizado, él que nunca pudo prescindir de la información? La cárcel lo autoriza a leer artículos impresos y le escriben amigos.

Cuando hago la observación de que, con las guerras en Ucrania y en Gaza, el contexto sería propicio para nuevas revelaciones de WikiLeaks, Julian se ensombrece.

Desgraciadamente su organización ya no tiene la misma capacidad que antes de revelar los crímenes de guerra y los escándalos de corrupción. El agotamiento del financiamiento, su propio encarcelamiento y la vigilancia del gobierno estadounidense desalientan a los potenciales lanzadores de alertas. Y teme que los demás medios de comunicación no estén dispuestos a tomar el testigo.

Belmarsh, contrariamente a varios otros establecimientos penitenciarios, no propone ni programas de formación, ni actividades grupales del tipo práctica musical, deportiva o publicación de una revista interna. A pesar de que los cerca de setecientos residentes estén en prisión preventiva a la espera de su juicio o del resultado de su apelación, están sometidos a un régimen estrictamente punitivo.

Se debe a que están incluidos en la categoría A: las personas acusadas de terrorismo, asesinato o violencia sexual, que “representan la amenaza más seria para la población, las fuerzas policiales o la seguridad nacional”.

Soledad

Mencionamos que se acerca Navidad, que en Belmarsh es un día similar a cualquier otro. Ni pavo, ni cánticos, ni regalos. La cárcel estará cerrada para los visitantes el 25 y 26 de diciembre y la dirección informó a Stella Moris, la mujer de Julian que ella y sus dos jóvenes hijos, Gabriel y Max, no podrán verlo la víspera de Navidad.

Tendrá derecho de asistir a la misa católica celebrada por el capellán polaco, con quien entabló amistad.

Llega a su fin la hora de visita. Nos levantamos y nos abrazamos, pero no logro despedirme. Lo miro antes de volver a abrazarlo sin palabras de por medio. Mientras que las familias se encaminan a la salida, los prisioneros permanecen sentados.

En un rato, estaré al aire libre; él habrá vuelto a su celda. Fuera de estas visitas ocasionales, todos sus días son idénticos: la estrechez, la soledad, los libros, los recuerdos; y la esperanza de tener éxito en su última apelación contra la extradición y el encarcelamiento de por vida en Estados Unidos.

(*) Escritor, periodista, presentador de radio y editor, especialista en los conflictos de Medio Oriente, África y Europa. Su última obra publicada es Soldiers Don’t Go Mad: A Story of Brotherhood, Poetry, and Mental Illness During the First World War. El presente artículo fue publicado por The Nation bajo el título original “A visit to Belmarsh Prison, Where Julian Assange Awaits His Final Appeal Against Extradition to the US” (2 de enero de 2024).

Traducción de Micaela Houston para Le Monde Diplomatique